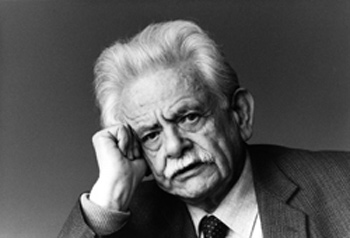

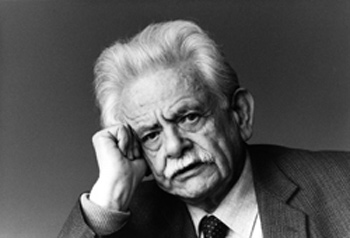

Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1981, un reconocimiento al escritor de proyección universal, atento a los problemas de su época. Nació en 1905 en Bulgaria. Su lengua materna fue el ladino, un dialecto del español. En 1911 se radicó con sus padres, judíos españoles, en Inglaterra. Mediante el dominio de la lengua inglesa, descubrió los clásicos de la literatura universal. Luego de la muerte de su padre se instaló en Viena hasta 1938, razón para convertir el alemán en su lengua de creación literaria. A partir de 1939 vivió en Inglaterra.

Narrador, dramaturgo, ensayista, premio Nobel en 1981, es autor de Auto de fe (1936), su primera y única novela, Masa y poder (1960), El otro proceso de Kafka (1969), La conciencia de las palabras (1975) y La lengua absuelta (1977), entre otros títulos. Escribió seis libros de notas y aforismos, Notas (1948), Toda esta admiración dilapidada (1960), La provincia del hombre (1972), El corazón secreto del reloj (1985), El suplicio de las moscas (1992) y Desde Hampstead (1994), que dejó listo para su publicación seis meses antes de su muerte. Las notas y aforismos se convirtieron en sus páginas más íntimas y generosas; su sabiduría es la de los grandes moralistas, una especie de fuerza unánime de vida en la cual saber, pensar y escribir no son sino las armas infalibles contra el odio y la muerte.

FUENTE:

El poder de la palabra www.epdp.com

EL “DIARIO DE HIROSHIMA” DEL DOCTOR HACHIYA

de Ellas Canetti

Extraído de La conciencia de las palabras una serie de ensayos escritos entre 1962 y 1974. Abordó en esos escritos temas que evidencian un esfuerzo espiritual por entender nuestro mundo, nuestro tiempo.

Rostros que se deshacen en Hiroshima, la sed de los ciegos. Dientes blancos que sobresalen en una cara desaparecida. Calles ribeteadas de cadáveres. Sobre una bicicleta, un muerto. Estanques rebosantes de muertos. Un médico con cuarenta heridas. “Está vivo? ¿Está vivo?” Tendrá que oírlo muchas veces. Visita ilustre: Su Excelencia. En honor a él se incorpora en su lecho de enfermo y piensa que está mejor.

Por la noche, como única luz, las fogatas de la ciudad. Cadáveres ardiendo. Olor a sardinas quemadas.

Cuando ocurrió, lo primero que de pronto advirtió en sí mismo: que estaba totalmente desnudo.

El silencio, todas las figuras se mueven sin ruido, como en una película muda.

La visita a los enfermos en el hospital: primeros informes sobre lo sucedido, la destrucción de Hiroshima.

La ciudad de los 47 Ronin ¿la habrían elegido por esto?

El Diario del médico Michihiko Hachiya comprende 56 días en Hiroshima, desde el 6 de agosto, día en que lanzaron la bomba atómica, hasta el 30 de septiembre de 1945. (Hachiya, M.: Diario de Hiroshima, Emecé Editores, Buenos Aires, 1963).

Está escrito como una obra de la literatura japonesa: precisión, ternura y responsabilidad son sus rasgos esenciales.

Un médico moderno, tan profundamente japonés que su fe en el emperador es inquebrantable, aun cuando éste anuncie la capitulación.

En este Diario, casi cada página invita a la reflexión. De él se aprende más que de cualquier descripción posterior, pues uno comparte, desde el principio, el carácter misterioso e inexplicable de lo sucedido: todo es absolutamente inexplicable. En medio de sus propios sufrimientos, entre cientos de muertos y heridos, el autor intenta reconstruir paso a paso la situación; sus sospechas cambian a medida que se entera de nuevas cosas y van convirtiéndose en teorías que exigen experimentos.

No hay una sola línea falsa en este Diario, ninguna vanidad que no esté basada en la vergüenza.

Si tuviera algún sentido averiguar qué forma de literatura es hoy en día indispensable, indispensable a un hombre que sepa y tenga los ojos biei, abiertos, habría que decir: ésta.

Como todo sucede en un hospital, la observación se centra, sin excepción, en los seres humanos: los que van llegando y los que trabajan en él. Se menciona a personas que mueren en un lapso de pocos días. Otros, provenientes de lugares y ciudades diversos, llegan de visita. La alegría de encontrar viva a gente que daban por muerta es avasalladora. Ese hospital es el mejor de la ciudad, una especie de Paraíso en comparación con los otros; todos intentan llegar a él y muchos lo consiguen. De noche, las únicas luces son las de las fogatas de la ciudad: los muertos, al ser incinerados, son los donantes de esas luces. Más tarde se reúne alrededor de una vela un grupo de tres personas que hablan del Pikadon, es decir, del acontecimiento.

Cada cual intenta completar su propio informe con el de otro: es como si hubiera que reconstruir una película a partir de fotogramas dispersos y casuales, y de vez en cuando se le añadiese un trozo. Uno va a la ciudad, se abre paso entre los escombros o excava en busca de tesoros, regresa a la nueva comunidad de moribundos y espera.

Nunca he llegado a conocer tanto a un japonés como en este Diario. Por mucho que haya leído antes sobre ellos, sólo ahora tengo la sensación de conocerlos verdaderamente.

¿Será cierto que sólo en su máxima desgracia podemos sentir a los demás hombres como a nosotros mismos? ¿Será la desdicha aquello que más en común tienen los hombres?

La profunda aversión por cualquier idilio, la intolerabilidad de la literatura idílica bien pueden deberse a ello.

En el caso de Hiroshima, se trata de la catástrofe más concentrada que jamás se haya abatido sobre seres humanos. En un pasaje de su Diario, el doctor Hachiya piensa en Pompeya. Pero ésta tampoco constituye un término de comparación. Sobre Hiroshima se abatió una catástrofe que fue cuidadosamente calculada y provocada por seres humanos. La “naturaleza” se halla excluida del juego.

La visión de la catástrofe es distinta según sea vivida en el interior de la ciudad, donde sólo se ve pero no se oye nada (Pika), o bien en el exterior, donde también se puede oír (Pikadon). Ya muy avanzado el Diario, tropezamos con la descripción de un hombre que llegó a ver la “nube” sin estar directamente expuesto a ella. Queda fascinado por su belleza: el brillante colorido de la nube, la nitidez de sus contornos, las líneas rectas que desde ella se propagan por el cielo.

¿Qué significa sobrevivir en una catástrofe de semejante magnitud? Como ya he dicho, las anotaciones de este Diario provienen de un médico, de un médico moderno y particularmente escrupuloso, que está acostumbrado a pensar de manera científica y que, frente a un fenómeno tan absolutamente nuevo, no sabe con qué tiene que vérselas. Sólo al séptimo día, una visita de fuera le comunica que Hiroshima ha sido destruida por una bomba atómica. Un capitán amigo le trae de regalo una cesta con melocotones: “Es un milagro que haya usted sobrevivido”, le dice al doctor Hachiya, “al fin y al cabo, la explosión de una bomba atómica es algo terrible”.

“‘Una bomba atómica!’ —exclamé al tiempo que me incorporaba en la cama—, ‘se trata entonces de la bomba que, según he oído decir, podría volar Formosa por los aires con sólo diez gramos de hidrógeno!”

Muy pronto llegan visitantes que felicitan a Hachiya por estar aún con vida. Es un hombre respetado y querido: hay pacientes agradecidos, compañeros de colegio, colegas, parientes. La alegría de todos al verlo vivo es ilimitada: se hallan asombrados y felices, tal vez no haya felicidad más pura. Sienten cariño por él, pero a la vez admiran una especie de milagro.

Es una de las situaciones del Diario que se repite más a menudo. Así como sus amigos y conocidos se alegran de encontrarlo con vida, él también se alegra de que otras personas hayan sobrevivido. Existen diversas variantes de esta experiencia: se entera, por ejemplo4 de que tanto él como su esposa habían sido dados por muertos. Un asilado en el hospital que había huido de su casa en llamas sin lograr salvar a su mujer, la da por muerta. En cuanto puede, regresa a su casa destruida y busca los restos de ella. En el lugar donde la oyó pedir ayuda por última vez encuentra unos cuantos huesos; los lleva al hospital y, con gran piedad, los deposita ante el altar doméstico. Cuando, diez días más tarde, se dirige al campo para entregar los huesos a la familia de su esposa, la encuentra allí sana y salva. Había logrado escaparse de la casa en llamas y fue llevada a lugar seguro por un coche militar que en ese momento pasaba.

Esto es ya algo más que una supervivencia: es un regreso del reino de los muertos, la experiencia más intensa y prodigiosa que puede tener un ser humano.

Uno de los fenómenos más singulares de aquel hospital, donde el doctor Hachiya era director y vivía entonces como una especie de híbrido entre médico y paciente, es la irregularidad de la muerte. Se espera que las personas quemadas y desahuciadas que ingresen en el hospital, mueran o sanen nuevamente. Cuesta mucho asistir a su constante empeoramiento, aunque algunos parezcan resistir y, poco a poco, se sientan mejor. Cuando ya se los consideraba a salvo, sufren un empeoramiento inesperado y se hallan de nuevo en inminente peligro. Pero también hay unos cuantos, entre los que figuran enfermeras y médicos, que al principio parecen ilesos. Trabajan día y noche con todas sus fuerzas, hasta que de pronto presentan los síntomas de la enfermedad, empeoran rápidamente y mueren.

Nadie está seguro de haber escapado al peligro; los efectos retardados de la bomba desbaratan todos los pronósticos normales de la medicina. El médico se da muy pronto cuenta de que avanza a ciegas en medio de la oscuridad más absoluta. Hace todo cuanto esté a su alcance, pero mientras no sepa de qué enfermedad se trata, tendrá la impresión de actuar como en los tiempos anteriores a la medicina científica y habrá de conformarse con consolar, en vez de curar.

Mientras se enfrente al enigma de los síntomas en los enfermos, el propio doctor Hachiya es un paciente. Cada síntoma que descubre en los demás lo preocupa también por él mismo, y en secreto empieza a buscarlo en su propio cuerpo. La supervivencia es precaria y dista mucho de estar garantizada. Nunca pierde el respeto por los muertos y se aterra al ver cómo desaparece en los demás. Cuando entra en la cabaña de madera donde un colega suyo, venido de fuera, está practicando autopsias, no se olvida de inclinarse ante el cadáver.

Cada tarde se incineran muertos frente a las ventanas de su cuarto de hospital. Al lado mismo de donde esto ocurre hay una bañera. La primera vez que asiste a una cremación desde abajo, oye que alguien exclama en voz alta desde la bañera: “,Cuántos has quemado hoy día?” La total irreverencia de esta situación —por un lado un hombre que poco antes estaba vivo y ahora es incinerado, y más allá otro en una bañera, desnudo— le causa una profunda indignación.

Pero al cabo de pocas semanas se hallaba cenando en su habitación de arriba con un amigo durante una de estas cremaciones. Siente un olor “como a sardinas quemadas” y sigue comiendo.

La buena fe y la sinceridad de este Diario se hallan por encima de cualquier duda. Quien lo escribe es un hombre de elevada cultura moral. Como cualquier otro, se halla inmerso en las tradiciones de su origen, que nunca cuestiona. Sus dudas e interrogantes se plantean en la esfera de la medicina, donde son permitidos y necesarios. Tuvo fe en la guerra, aceptó la política militarista de su país, y, si bien observó en el comportamiento de la casta de oficiales una serie de cosas que no le agradaban, consideró un deber patriótico guardar silencio al respecto. Pero este mismo hecho aumenta notablemente el interés de su Diario. Pues no sólo nos relata la destrucción de Hiroshima por la bomba atómica, sino que testimonia el efecto que tuvo en él la toma de conciencia de la derrota del Japón.

En aquella ciudad totalmente destruida no se sobrevive a enemigos, sino a la propia familia, a colegas y conciudadanos. La guerra sigue, y los enemigos cuya muerte se desea están en otro sitio. Uno se siente amenazado por ellos y la desaparición de la propia gente aumenta la amenaza. Con la caída de la bomba la muerte llega desde arriba; sólo es posible contraatacar a la distancia, y haría falta estar prevenido.

El deseo de que esto ocurra es muy fuerte, por eso parece cumplirse. Al cabo de pocos días llega un hombre de otro lugar que afirma como algo totalmente cierto —lo ha sabido de fuente fidedigna—, que los japoneses han respondido con la misma arma y no han destruido una, sino varias grandes ciudades norteamericanas de idéntica manera.

En el hospital los ánimos se transforman en el acto y una euforia se apodera hasta de los heridos graves. De nuevo se sienten masa y, como la muerte ha sido desviada hacia los otros, se creen a salvo de ella. Es probable que muchos, mientras les dure esta euforia, se hallen convencidos de que ya no morirán.

Tanto más duramente caerá, diez días después de lanzada la bomba, la noticia de la capitulación. El emperador jamás había hablado por la radio. Es cierto que incluso entonces su discurso resulta incomprensible: es pronunciado en el lenguaje arcaizante de la corte. Pero los superiores, que deben saberlo, reconocen el timbre de aquella voz y el contenido de la proclama es traducido. Al escuchar el nombre del emperador, toda la gente reunida en el hospital se inclina. Nunca habían oído antes la voz del emperador, no fue ella la que ordenó la guerra. Pero sí es la que ahora la revoca. A ella le creen cuando anuncia la derrota, que de otro modo habrían puesto en duda.

Los pacientes del hospital se sienten más conmovidos por ella que por la destrucción de su ciudad, por su enfermedad y por la horrorosa muerte que muchos de ellos tienen a la vista. Cualquier desviación es ahora impensable: tendrán que soportar todo el peso de las heridas y la muerte. Todo es incierto, y sin esperanza. Muchos se rebelan contra esta desesperanza, que es pasiva, y prefieren seguir luchando. Se forman dos partidos: uno a favor y otro en contra de parar la lucha. Antes de disolverse totalmente, la masa de los derrotados se subdivide en una masa doble. Pero la parte favorable a la continuación de la guerra ha de enfrentarse a un grave inconveniente: su oposición a la orden del emperador.

Es curioso comprobar que, en el curso de los días siguientes, el poder, centralizado al máximo durante la guerra, se escinde en la conciencia del doctor Hachiya: por un lado el poder malo, los militares, que han llevado el país a la desgracia, y por el otro el poder bueno, el emperador, que desea el bienestar del país. De este modo persiste, para Hachiya, una instancia del poder, y la verdadera estructura de su existencia permanece incólume. Sus pensamientos giran ahora constantemente en torno al emperador. Tanto él como el país han sido víctimas de los militares. Es digno de la más profunda compasión; su vida se ha vuelto todavía más preciosa. Fue humillado por algo que él no deseaba en absoluto: la guerra. Lo cual permite a cada súbdito leal buscar también en su interior un elemento reacio a la guerra. Las observaciones que siempre se habían hecho a propósito de los militares sin osar expresarlas: su arrogancia, su estupidez, su desprecio por todos los que no pertenecieran a su casta, adquieren plena validez de un momento a otro. En vez del enemigo, contra el cual no se puede ya luchar, ellos mismos se convierten en el enemigo.

El emperador, sin embargo, había existido en todo ese tiempo; la continuidad de la vida depende de la suya propia: incluso durante la catástrofe que asoló la ciudad, su retrato fue salvado. Casi al final del Diario —la anotación corresponde al día 39, pues el doctor Hachiya acababa de enterarse— se encuentra la historia del salvamento del retrato imperial, relatada con lujo de detalles. En medio de una multitud de moribundos y heridos graves de la ciudad, pocas horas después del estallido de la bomba atómica, el retrato del emperador es transportado al río. Los moribundos abren paso: “El retrato del emperador! ¡Paso al retrato del emperador!” Miles de personas siguen ardiendo tras la operación de salvamento y secuestro del retrato en una barca.

Este primer informe sobre el rescate del retrato no basta para saciar al doctor Hachiya. El asunto no lo deja en paz, lo impulsa a buscar nuevos testimonios sobre todo entre quienes participaron en la gloriosa empresa. En su Diario inserta un nuevo informe. En aquellos días sucedieron en Hiroshima muchas cosas dignas de alabanza. Hachiya es justo y no escatima ningún mérito. Reparte sus elogios en forma solícita y escrupulosa. Pero habla del rescate del cuadro imperial con un entusiasmo ilimitado. Sentimos que, de todo lo sucedido, este hecho es para el doctor el más esperanzador: como si se tratara de la supervivencia del emperador.

Sigue llegando gente que se asombra al verlo vivo y le expresa su enhorabuena. Aquel júbilo ajeno se advierte aún en el Diario y es transmitido al lector. Los pacientes fallecidos continúan siendo incinerados frente a las ventanas del hospital durante un tiempo más: la muerte prosigue su curso, como una especie de epidemia nueva, desconocida. Su causa exacta y su curso no han sido investigados todavía. Sólo con las autopsias se comienza a entender gradualmente la naturaleza del mal. El deseo ferviente de investigar esta nueva enfermedad no abandonará a Hachiya un solo instante. Así como en él permanece intacta la estructura tradicional del país, que culmina en el emperador, así tampoco se altera el interés que, como médico moderno, siente por la investigación. Su caso me permitió comprender por vez primera lo bien que ambos elementos pueden conjugarse en forma natural, y lo poco que uno de ellos puede perjudicar al otro.

Lo más sagrado en este hombre es, sin embargo, su respeto por los muertos. Ya hemos hablado de lo mucho que le costaba ver que los demás se acostumbrasen a la muerte: para él seguirá siendo algo muy serio. No tenemos la impresión de que los muertos se amalgamen, para él, en una masa dentro de la cual no cuenta ya individuo alguno. Piensa en ellos como en personas. No olvidemos que es médico y su misma profesión tiende a insensibilizarlo contra la muerte. Sin embargo, sentimos que, suceda lo que suceda, cada persona que haya vivido tiene importancia ante sus ojos, cada persona tal como realmente era y como él la conserva en su memoria.

Cuarenta y nueve días después de la catástrofe se celebra una jornada en memoria de los muertos. Hachiya se dirige a la ciudad en bicicleta y visita todos los lugares consagrados por los muertos, sus propios muertos y aquellos de los que ha oído hablar.

Cierra los ojos para ver a una vecina fallecida, y ésta se le aparece. En cuanto reabre los ojos, la imagen se desvanece; los vuelve a cerrar y la ve nuevamente. Se va abriendo paso por entre los escombros de la ciudad y no puede decirse que deambule al azar, pues él sabe perfectamente lo que busca; y lo encuentra: los lugares de los muertos. No se ahorra nada. Se imagina todo. Afirma haber rezado por cada uno. Me pregunto si en las ciudades de Europa ha habido hombres que buscaran entre las ruinas los lugares de los muertos y, de esta manera, teniendo ante los ojos una imagen clara de los fallecidos, rezaran por ellos, no sólo por el círculo familiar más íntimo, sino por los vecinos, amigos, conocidos e incluso por aquellos a quienes nunca vieron y cuya muerte sólo les fue narrada. He vacilado antes de usar la palabra “rezar” en relación con lo que hizo Hachiya aquel día, pero él mismo la usa y se autodenomina, no sólo en esa ocasión, un budista.

1971

FUENTE:

Canetti, Elías: La conciencia de las palabras. Fondo de Cultura Económica- 1981